## 山意

我向来以为山是沉默的,然而于山却告诉我,山亦有其言语,只是世人多不解罢了。

初次见于山,是在一个微雨的清晨。那时雾气未散,整座山像是被一层薄纱轻轻裹住,轮廓模糊得几乎要融化在灰白的天色里。我站在山脚下,仰头望去,只见几株老松从雾中探出枝桠,黑黢黢的,如同老人伸出的瘦骨嶙峋的手指。雨丝斜斜地织着,将我与山之间的距离拉得更远。

山路并不陡峭,却迂回曲折。青石板铺就的台阶上,苔痕斑驳,踩上去有些滑。我扶着潮湿的栏杆,一步步向上攀爬。山间的空气湿漉漉的,夹杂着泥土和草木的气息,吸进肺里,竟有些清甜。路旁的灌木丛中不时传来窸窸窣窣的声响,大约是些小兽在活动,却始终不见其形。

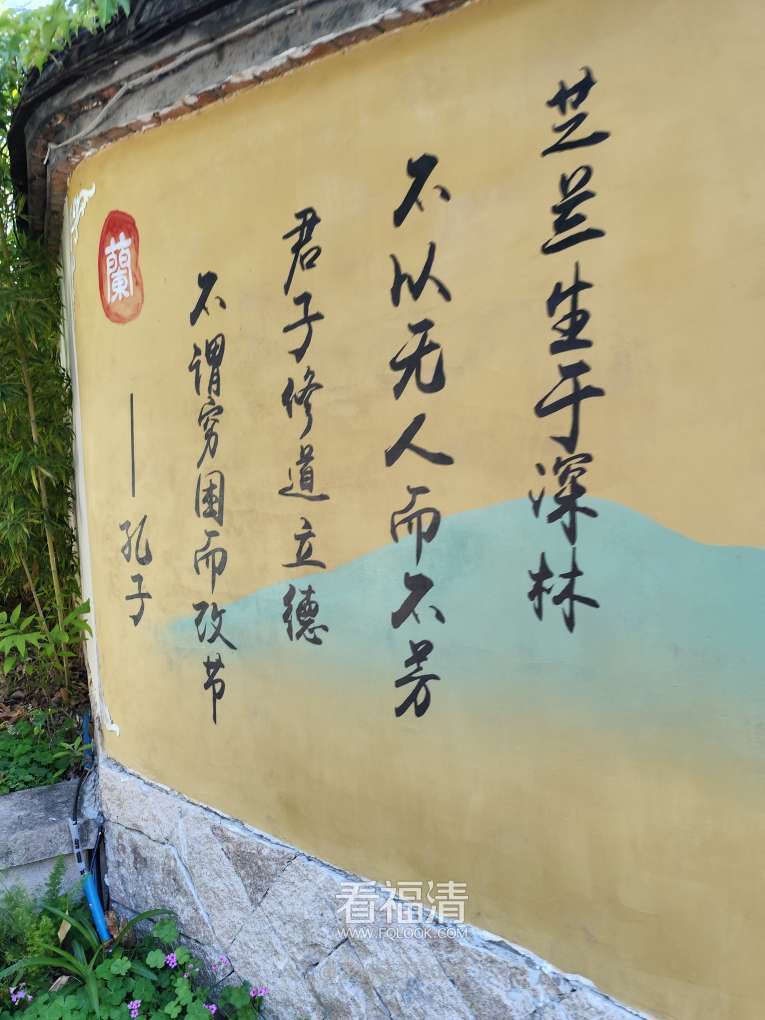

半山腰处有一座小亭,四角飞檐,朱漆剥落。我走进去歇脚,发现亭柱上刻满了游人的名字与日期,密密麻麻,像是某种奇怪的图腾。这些字迹深浅不一,有的已经模糊不清,有的则新鲜得刺眼。人们总爱在风景处留下自己的印记,仿佛如此便能与山水同在,殊不知山水永恒,而人不过是过客。

继续上行,雾气渐散。阳光从云层的缝隙中漏下,在山林间投下斑驳的光影。这时我方看清,于山的树木种类繁多,有松、柏、枫、樟,还有许多我叫不出名字的。它们或挺拔,或虬曲,姿态各异,却都生机勃勃。树与树之间的空地上,野花星星点点地开着,紫的、黄的、白的,虽不艳丽,却自有一番野趣。

转过一个弯,眼前豁然开朗。一块突出的巨石上,几个游人正举着相机拍照。我走近一看,原来此处是观景台,可以俯瞰整座城市。高楼大厦在脚下延伸,车流如蚁,人声隐约可闻。站在此处,竟有种超然物外的错觉。山与城,自然与人工,在此形成鲜明对比。我不禁想,人们日日穿梭于钢筋水泥之间,可曾抬头看过这座始终伫立的青山?

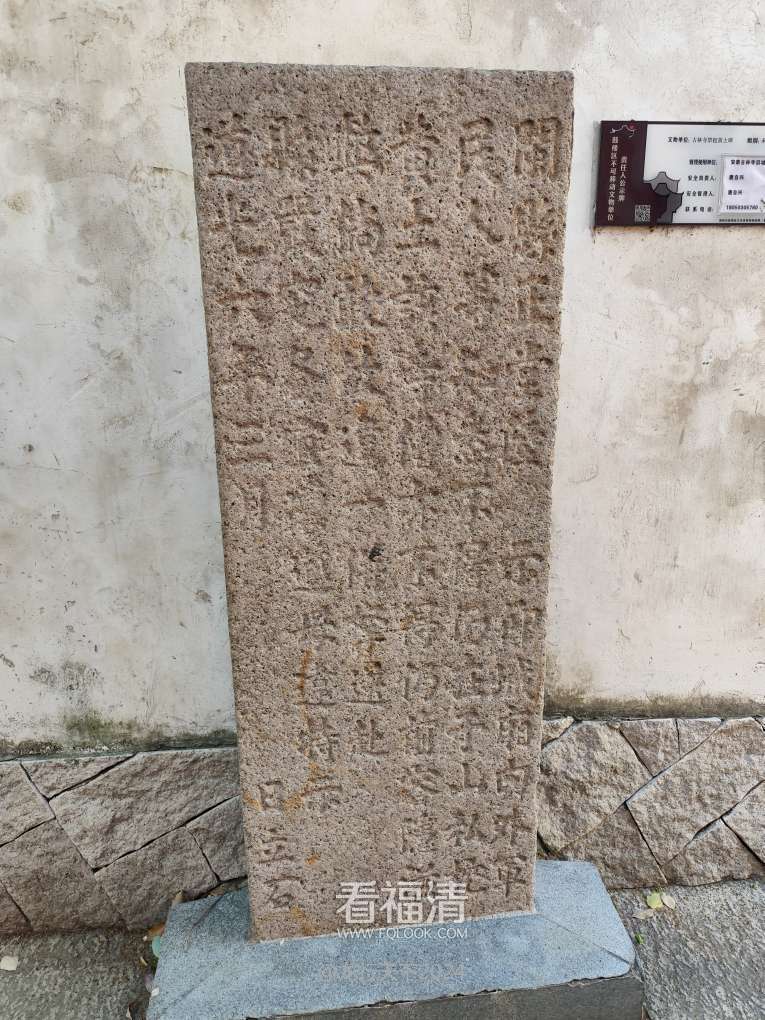

山顶有座古寺,红墙黛瓦,飞檐斗拱。寺门半掩,里面传出低沉的诵经声。我没有进去,只在门外静立片刻。香火的气息从门缝中飘出,与山间的草木香混在一起,竟不显得突兀。寺前的空地上,几个老人在打太极拳,动作缓慢而有力,与寺庙的钟声节奏暗合。他们的脸上皱纹深刻,却神情安详,仿佛已经与这座山、这座寺融为一体。

下山时,我选了另一条小路。这条路游人稀少,更为幽静。路旁的溪水潺潺,清澈见底,几尾小鱼在水中游弋,忽而聚拢,忽而散开。我蹲下身,用手掬起一捧水,凉意顿时从掌心蔓延至全身。水从指缝间漏下,在阳光下闪烁着细碎的光芒。

忽然,一阵风吹过,整座山的树叶都沙沙作响。这声音起初细微,渐渐宏大,如同海浪般起伏。我站在原地,感到山在呼吸,在说话。它说的不是人类的语言,却直抵心灵。在这一刻,我忽然明白了什么叫做"山意"——那是超越形貌的内在气质,是千万年积淀的沉默智慧。

回到山脚时,已是黄昏。夕阳将山影拉得很长,整座于山变成了一个巨大的剪影。我回头望去,只见山顶的寺庙在余晖中闪着金光,宛如仙境。山脚下的摊贩开始收摊,游人也三三两两地离去。热闹了一天的于山,终于要回归它本来的宁静。

人们常说"看山是山,看山不是山,看山还是山"。我不知自己到了哪个境界,只知道于山给我的感受,绝非简单的视觉享受。它的美,在于它的变化,在于它的恒常,更在于它让每个到访者都能找到自己需要的那份宁静或启示。

山不会言语,但山意自明。