## 鳌峰书院:一座山的精神高度

书院之名,往往与山有关。岳麓书院依岳麓山,白鹿洞书院傍庐山,嵩阳书院临嵩山。山,在中国文人的精神图谱中,从来不只是自然存在,而是一种精神象征,一种人格投射。福州鳌峰书院,虽以"鳌峰"为名,却坐落于城内一隅,并无峻岭可倚。然而,这座不靠山的书院,却以其独特的方式,构筑了一座精神的高峰,成为闽地文化的一座不可逾越的"鳌峰"。

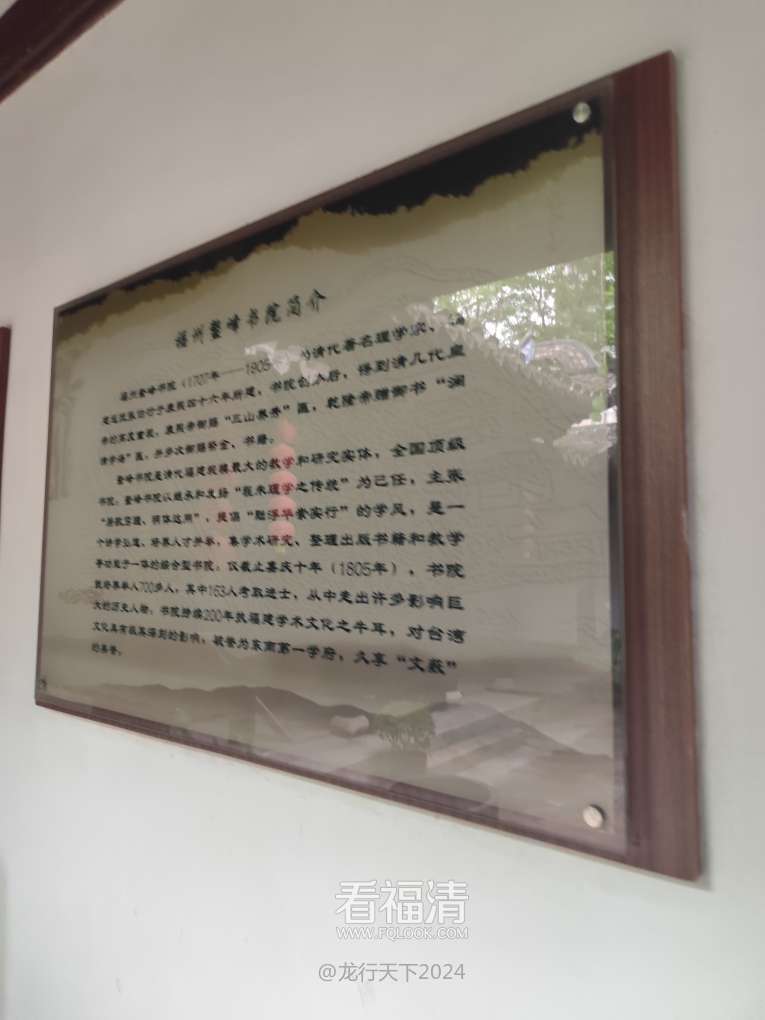

鳌峰书院建于清康熙四十六年,由福建巡抚张伯行创立。张伯行乃理学名臣,深谙书院教化之功。他将书院选址于鳌峰坊,虽无自然山峰,却以"鳌峰"命名,其中深意值得玩味。鳌,传说中海上巨龟,能负山而行;峰,山之极顶。二者结合,暗示着这座书院虽处平地,却要肩负起文化高峰的使命。这种命名方式,已然显露出创办者对书院的精神期许——不必依附自然山岳,而要自成一座人文高峰。

书院建筑本身便是一幅精心设计的文化图景。大门内立有仪门,两侧分列书舍百余间,中为讲堂,后设藏书楼,旁有花园、荷池、假山点缀其间。这种布局,既遵循传统书院规制,又融入江南园林意趣。尤为巧妙的是,设计者通过建筑的高低错落、空间的虚实变化,在平面上营造出"山"的意象。行走其间,如攀峰峦,移步换景,俯仰生姿。藏书楼高耸,恰似主峰;两侧书舍渐次低下,如同余脉;花园假山点缀,宛若山间小景。这种人造的"山势",使得书院虽处闹市,却能予人山林幽静之感,实现了"城市山林"的理想境界。

书院之美,更在于其文化积淀。张伯行创办之初,便广置图书,延聘名师。理学大家蔡世远、林枝春等先后主讲于此,培养出林则徐、梁章钜等一代名臣。书院藏书上万卷,多为理学经典,形成浓厚的学术氛围。每当讲会之日,师生济济一堂,辩难问疑,书声琅琅,与门外市井喧嚣形成鲜明对比。这种精神高度,使得书院真正成为一座"文化高山",吸引着四方学子前来"攀登"。

书院中的一草一木,皆被赋予文化内涵。园中古榕,枝干虬曲,如老者挥毫;荷池清澈,倒映天光,似砚台承墨;假山叠石,嶙峋有致,若典籍层叠。就连铺地青砖上的苔痕,窗棂间的光影,都仿佛在诉说着文化的传承。这种将自然景物文化化的处理方式,使得书院处处皆成景观,物物皆可育人,实现了环境育人的最高境界。

尤为难得的是,鳌峰书院虽推崇程朱理学,却不固步自封。林则徐在此求学时,既钻研经典,也关注实务,为他日后"睁眼看世界"奠定了基础。这种开放包容的学术气质,使得这座"高山"不曾成为封闭的堡垒,而是始终保持着思想的活力。书院培养出的学子,既有深厚的国学根基,又有经世致用的胸怀,真正实现了"极高明而道中庸"的理想。

今人漫步鳌峰书院遗址,虽多数建筑已湮没于历史长河,但那种追求精神高度的气韵犹存。现代城市高楼林立,真正的"高峰"反而稀缺。鳌峰书院的启示在于:山不在高,有仙则名;书院不在大,有精神则立。一座书院可以没有自然山岳的依托,但不能没有人文精神的标高。它用三百年的历史证明,文化的"高峰"不在于地势,而在于思想;不在于建筑,而在于精神。

当现代教育机构竞相追逐硬件设施、规模排名时,鳌峰书院的遗产提醒我们:教育的本质是精神的攀登。真正的书院之美,不在于飞檐画栋,而在于它能够成为一座精神的高峰,让每一代人都能在攀登中拓展视野、提升境界。这种美,不会因建筑的老朽而消逝,反而会随着时间的流逝而愈发清晰。

鳌峰书院虽无山,却自成高峰。它用独特的方式诠释了书院与山的关系:重要的不是书院是否依山而建,而是书院能否成为一座山——一座令人仰望、促人攀登的文化高峰。这或许就是"鳌峰"二字的真谛,也是这座书院留给我们最宝贵的遗产。