请登录查看大图。42+万用户选择下载看福清App享受全功能!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

|

|

x

(一) 衣食住行,是人类生活的四大基本元素,是人类赖以生存和繁衍不可或缺的重要物事。在中华5000年文明古国,人们的生活细节中蕴含着丰富的文化内涵和历史信息,衣食住行作为日常生活的基本组成部分,更中承载了深厚的历史积淀和文化意蕴。 “衣食住行”四者并用,今天已经屡见报端,甚至成为人们的一个口头熟语。但其作为成语这一固定的语言形式,实际上仅有100年的历史。 1924年1月至8月,中国民主革命的伟大先驱孙中山先生(1866-1925)有广东国立高等师范学校礼堂,系统讲述了其三民主义的主张,此后有《民生主义》单行本问世。该书第三讲中有一句:“大家都能各尽各的义务,大家自然可以得衣食住行的四种需要。”这就是成语“衣食住行”的最早出处。

(二) 按理说“民以食为天”,“食”是生存第一需要,理应要以“食”为首,可是先民们却把“衣”字列为第一。深入解析其中的文化密码,笔者认为主要有二: 其一,从语法的角度分析,衣食住行分别指穿衣、吃饭、住宿、行路四大生活基本需求。这并列关系的四个词,词性均为动词。“衣”用作动词,意为“穿衣”;“食”亦为动词,意为“吃饭”;“住”和“行”则保持动词的原意。“衣”排在“衣食住行”的最前面,避免了将“衣”作为“食”的对象的可能性。如果说“食衣住行”,是否会让人产生将衣物吃下去的错觉? 其二,从中华传统来看,“食”固然重要,但作为讲究礼仪的国度,整天把“食(吃)”的事情挂在嘴边,难免会让人觉得不够绅士,有失风范。而“衣”,在人们的日常生活中,却占据着特殊重要的地位。

“衣”可御寒保暖。 古代物资贫乏,冬季严寒,古人常苦于衣物不足以遮体保暖。“衣”对于古人的生活,或者说对于其生存、繁衍,自然具有绝对重大的影响。 “衣”是文明象征。

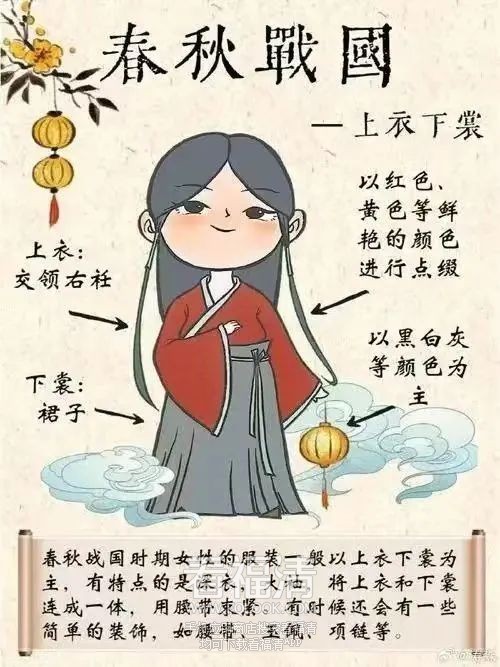

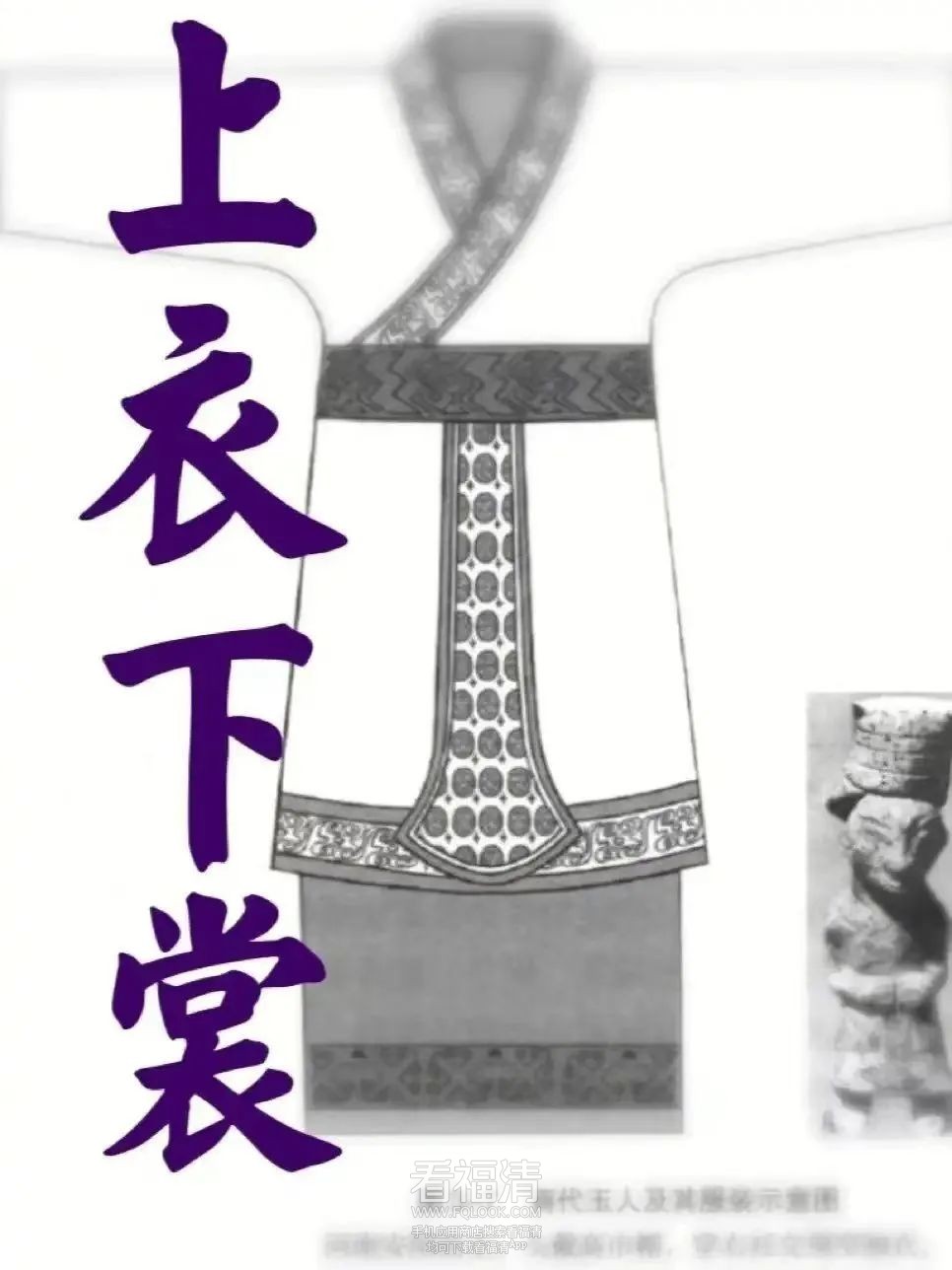

古时,中华民族就讲究穿衣戴帽,不仅为了遮体驱寒、挡风避雨,更重要的是,“衣”是身份地位、审美观念,甚至是社会习俗、民族信仰的体现。 从先秦时期的上衣下裳,到汉代的曲裾深衣、直裾袍服,再到唐宋时期的宽袍大袖、华丽配饰,服饰的演变反映了不同时代的社会风尚和审美追求。而更深层次来说,衣着实际上包含着文化的成分。以先秦时期上衣下裳为例,上衣象征天,下裳象征地,上衣下裳的穿着方式,体现了古人对天地自然的敬畏,反映了古人天人合一的哲学思想。

我国各个民族的服饰,常常成为民族历史文化的一个重要载体。直到今天,即便一些少数民族的民众生活条件相对简朴,但其民族服饰之精致、装扮之用心,像藏族女性的金银配饰,畲族的凤凰装等,确实令人叹为观止。 (三) “衣”如此神圣,因之,中国古人对穿衣戴帽极有讲究,等级分明,尊卑有别。在长达2000多年封建、半封建半殖民地社会里,这种差别不仅是礼仪,而且还上升到法律的层面。 从颜色看,由于天然染料来之不易,在不同时代,一些特别难得的颜色成为尊者的专利,或崇红,或崇黑,或崇紫。到了明清时期,明黄色成为帝王的专用服色,被视为皇权的象征。像这一类以颜色区分等级的现象,在古代官民士绅生活中非常普遍,比如杜甫在《自京赴奉先县咏怀五百字》中有两句“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,朱(红)漆大门借代贵族人家,其家里酒肉多得吃不完而腐臭,贫苦人家仅有柴扉,门户上不敢刷上红漆,更没有钱买来红漆。

再看式样,古时等级森严,不但服式不同,还讲究服装上的饰件和佩饰,让人一看就知道官衔级别。服饰的区别还体现在衣料材质上,麻、棉、葛、蕉、纱、丝,不同阶层只能穿着不同材质的制服。我们通常说的“绫、罗、绸、缎”,都属于丝织品,旧时统称“帛”,是由蚕丝经过加工后制成。因其质地柔顺,富有光泽,通常用作官服甚至朝服之类,彰显着高贵的身份。这些都是普通百姓不能随便逾越,随意享用的。 此外衣着礼仪还要视在不同场合,穿着不同服饰,并且成为定式。比如婚丧喜庆着装严格,这是“礼”的重要部分。衣着如此,冠载也是如此。服饰上的讲究,上层社会如此,民间也很盛行,形成了民间特有的礼仪规范。 (四) 在福清的传统民俗中,穿衣戴帽也有不少讲究,形成了服饰礼仪。民间服饰礼仪大体可以分为祭祀、节庆、日常三大部分。 祭祀,分为公祭和私祭两类。公祭一般由宗族主持,主祭人和主要参与者要着特殊服饰,其余人只要洁净大方即可。

私祭以丧服最为讲究。古人以与故亡人关系亲疏,制定了一系列丧服,从“有服之亲”到“无服之宾”,分为若干等第。清乾隆版《福清县志》学校志部分有“家礼纂要”一节,介绍了明清时期福清“丧礼”的规范。其中有载,“初丧,易服,被发,徒跣,不食”,作为亡故者直系子孙,所着衣物必须去除华丽饰物,披发、赤脚,三日内不得进食。关于“古之丧服,有负版辟领及衰之制”,孝子“皆用麻布一幅,长六寸,广四寸,当心缀于服外以表之。惟货版辟领止三年者用之,可也”。民间俗称“披麻带孝”。旧时父母过世,男子在上衣衣袖“带孝”,女儿头发上系“绿带”守孝,时长均为三年。 节庆服饰以婚礼和寿礼最为讲究。婚礼服饰主要是新郎新娘,新郎要穿长衫马褂,戴插着金花的高帽,披大红花授带,穿浅口布鞋。新娘凤冠霞披,戴“盖头锣”,穿绣花木底鞋。寿礼上讲究服饰的是寿星,要着大红绣“福”字汉装,女寿星还要着红裙。节庆礼服在现时有所改进,婚礼中新郎多着深色小领西服,佩戴胸花。新娘多着白色婚纱或大红汉服,佩戴胸花。这些“吉服”颜色以红、紫为主,体现喜气。 平时服饰又分居家和外出两类。居家只讲究整洁大方,与年龄相适,一般不宜赤膊光身。外出则相对讲究。以往生活拮据,不少人都备有一套稍好一点的“人客衫”,平时不轻易穿,只在出席正式场合或外出远游时穿着。 (五)

服饰方面,福清人礼仪上还有一些禁忌。比如喜庆场合不宜穿白穿黑,丧礼上不宜着红衣或花俏的衣裳,避免敞衣不扣,或穿着过于暴露的衣着。有俗语曰:“衣旧衣破不重要,肮脏邋遢给人笑”,不论在什么场合,衣着破旧一点无可厚非,但绝不可以肮脏邋遢。 古代福清,普通成年百姓多不戴帽,只有家境殷实者才戴碗形珠顶的“珠帽”。近代洋式帽传入后,平民冬季戴帽逐渐普遍起来。如果戴着帽子,在一些特殊场合,如见到上峰首长以及年长长辈,都要摘帽以示敬意。 首发:知福清 作者:严家梅,福清市首批社科专家

|